高尿酸血症とは

血液中に含まれる尿酸が必要以上に多いと判定されると高尿酸血症と診断されます。具体的には、血清尿酸値(血液中に含まれる尿酸の濃度)が7.0mg/dL以上の場合としています。発症の有無については、血液検査によって判明します。

そもそも尿酸とは、食品に含まれたり、体内で生成されていたりするプリン体(細胞の代謝や増殖等をサポートする働きをする)が、肝臓で分解された際に発生する老廃物のことをいいます。これは尿と一緒に排泄されるようになります。ただ、この尿酸が血液中で異常に増えてしまう(いわゆる高尿酸血症の状態)と、水に溶けにくい性質の尿酸は結晶化して、尿酸塩として存在するようになります。これが関節(多くは足の親指の付け根の関節)に溜まるようになると、血液中にある白血球(細菌やウイルスなどを攻撃する)が尿酸塩を撃退しようと反応します。すると患部は炎症を引き起こし、瞬く間に腫れ、激痛に襲われることがあります。これを痛風発作(痛風)といいます。痛風は発症から24時間が痛みのピークで、何の治療をしなかったとしても1週間を経過する頃には症状が治まるようになります。ただ再発するリスクは高くなります。

なお痛風以外でも、高尿酸血症の状態を放置し続ければ、腎機能障害(痛風腎)、尿路結石、痛風結節など、別の合併症を発症させるリスクもあります。さらに動脈硬化を促進させるようにもなるので、虚血性心疾患(狭心症、心筋梗塞)や脳血管障害(脳梗塞、脳出血 等)などの重篤な疾患を発症させやすくもなるので要注意です。

高尿酸血症のタイプは大きく3つあるとしています。ひとつは、尿酸が体内で異常に増えてしまう尿酸産生過剰型です。この原因としては、プリン体を多く含む食品(レバー、魚の干物 等)の過剰摂取、アルコール(主にビール)の飲み過ぎ、白血病などの血液疾患などがあります。また体内から尿酸をうまく排泄できないことで引き起こされる尿酸排泄低下型というのもあります。これは、腎機能が低下している、脱水症状が起きている、薬剤(利尿剤 等)の影響などが挙げられます。3つ目は上記2つのタイプが両方現れるとされる混合型です。これは主に肥満の方に多いとされるタイプになります。

治療について

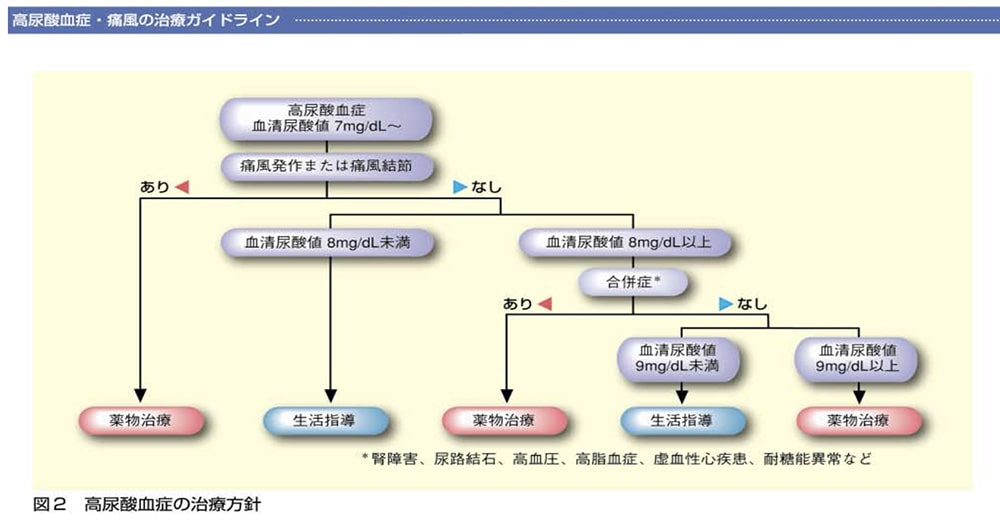

高尿酸血症につきましては、尿酸値をコントロールできるようにすることが大切です。そのためには、まず生活習慣の改善をしていきます。主な内容としては、プリン体が多く含まれる食品の摂取やアルコールを控える、水分を十二分(尿量が1日2ℓ以上になるよう)に摂取して、尿と一緒に尿酸も排出させやすくするといったことも行います。また肥満の方は減量に努めるべく、適度な運動もしていきます。きつい運動量は必要ありませんが、息がやや上がる程度の有酸素運動(ウォーキング、軽度なジョギング、自転車、水泳

等)を1日30分以上行うようにして下さい。

また尿酸値を下げる薬も必要となれば、薬物療法も併せて行います。処方されるお薬については、患者さんの高尿酸血症のタイプによって種類は異なります。例えば、尿酸生成過剰型の患者さんには、尿酸の生成を抑制する効果があるとされる、アロプリノール、フェブキソスタットなどが用いられます。一方、尿酸排泄低下型の患者さんについては、尿酸を尿と一緒に体外へ排出させやすくする、ベンズブロマロン、プロベネシド等が選択されます。

ドチヌラドは、選択的尿酸再吸収阻害薬(SURI)”に分類される薬です。URAT1(尿酸トランスポーター1)という遺伝子だけを選択的に阻害する(活性の低下、あるいは消失させる)ことで一度排出された尿酸の再吸収を抑え、尿中尿酸排泄量を増やすことにより血清尿酸値を低下させる作用があります。

なお痛風発作に見舞われている場合は、尿酸値を下げる効果のある薬を使用できません。痛風の症状が治まってからの使用となります。ちなみに痛風による痛みや炎症をやわらげる効果のある薬物療法として、コルヒチン、NSAIDs(非ステロイド性消炎鎮痛薬)、ステロイド薬などを使用していきます。